魚津市 小川寺 千光寺・白山社

Date

- 2020年(令和2年)10月12日 秋祭 ☂

- 15:00 獅子舞

- 15:20 獅子舞おわり

Clip

獅子舞

Location

千光寺 富山県魚津市小川寺2934

白山社

hidden

Notes

「富山県の民俗芸能 |富山県民俗芸能緊急調査報告書|」

(平成四年三月 富山県教育委員会)から引用

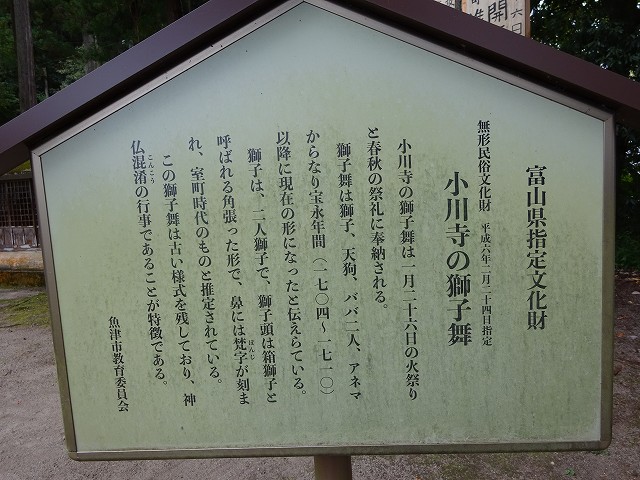

小川寺の獅子舞

・・

獅子舞

獅子舞は、地を這うようにして、右や左を見まわしながら

ゆっくり進む。天狗は立ったままで歩き、婆々面は腰をかが

めて足を引きづりながら、手足を上下に振り振り歩く。姉ま

は袂を振って、しおらしくついて行く。

・・獅子あやしは、天狗と婆々面(ベッチャリ・クソタレの

二人)と姉まの四人である。・・

演目と芸態

ミヤンモり・オカザキの二種がある。火祭にはウカンムリ

が舞われる。舞はミヤンモリから始まり、ゆるやかな笛につ

れて、観音堂のめぐりを舞いながら踊る。四回巡りまわると、

笛の調子が早まり、舞がオカザキに変る。調子が早まるが踊

り方は変らない。オカザキでは三回半舞う。こうして七回半

巡って舞が終り、御輿は白山社へ帰る。・・

「富山県の獅子舞い」(昭和54年7月10日 富山県教育委員

会編集、富山県郷土史会発行)から引用

小川寺の獅子舞

・・獅子は三頭あり、その一頭は古風・簡素・素朴な平たい

箱型獅子で、鼻頭に梵字「カーン」(不動)が刻まれている。

部落の守護神として、祭礼と火祭以外は踊らない。且つて部

落外へ出たことはない。

他の二頭は雄獅子(黒)、雌獅子(赤)で、お祝事など、

いろいろな場合に踊っている。踊りの種類も多い。箱型獅子

よりも遅くできたものと思われる。本尊の開帳日には三頭共

に揃う。

春秋の祭礼日には古い箱型獅子のみが出動し、神輿の先頭

になって露払いとなり、観音堂(本尊千手観音を祀る)の巡

りを、神主と共に七廻り半まわり祝詞をあげる。この際、鼻

天狗・ビッチャル・クソタレ・アネマの四人が随行する。こ

の四人は共に江戸時代中期に小川寺村の危難を救った功労者

をかたどったものと伝えられている。・・踊りはこれ等の獅

子あやし達がただ腰を曲げ、手足を上下にひらひらさせるだ

けの至って簡単なものである。火祭の踊りもこれと同じ。

雄獅子、雌獅子は獅子あやしの天狗と共に主としてお祝事

の時などに出る。その時にはハナ(祝儀)がうたれる。・・

起源は明らかではないが、祭礼に行われる箱型獅子の踊り

については千光寺開帳記録の中に宝永年間(一七〇四年頃)

頃のものがある。伝承経路などよくわからない。・・