十日町市 十日町 赤倉 十二社

Date

- 2023年(令和5年)9月2日 祭礼 ☀

- 20:00 「口上」

- 20:05 「太々神楽」(獅子舞)

- 20:15 「広大寺」(手踊り)

- 20:20 「伊勢音頭」(手踊り)

- 20:25 「剣の舞」

- 20:40 「花笠踊り」(手踊り)

- 20:45 「光影姿」(手踊り)

- 20:50 「中入」

- 21:00 「岩戸舞」(獅子舞)

- 21:20 「おかめ狂言」(地狂言)

- 21:55 「茶摘み踊り」(手踊り)

- 22:00 「面神楽」

- 22:25 「おけさ踊り(はねおけさ)」(手踊り)

- 22:30 奉納おわり

Clip

「口上」

「太々神楽」(獅子舞)

※演目及び台詞は「伝承芸能 赤倉神楽」を参照しています。

「広大寺」(手踊り)

「伊勢音頭」(手踊り)

「剣の舞」

※演目及び台詞・歌詞は「伝承芸能 赤倉神楽」を参照しています。

「花笠踊り」(手踊り)

「光影姿」(手踊り)

「岩戸舞」(獅子舞)

※歌詞は「伝承芸能 赤倉神楽」を参照しています。

「おかめ狂言」(地狂言)

「茶摘み踊り」(手踊り)

「面神楽」

※台詞は「伝承芸能 赤倉神楽」を参照しています。

「おけさ踊り」(手踊り)

Location

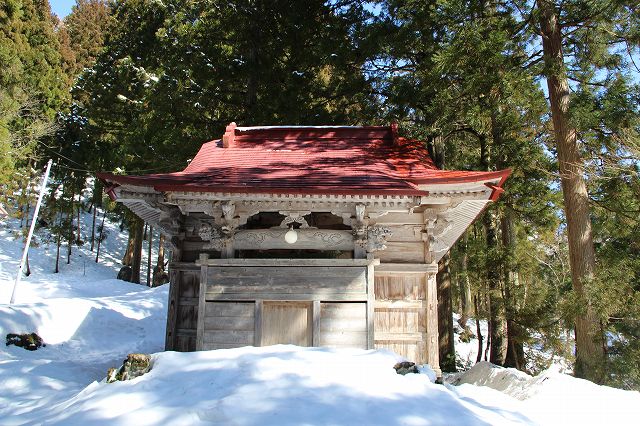

十二社 十日町市松之山赤倉66 (2023.9.2)

(2024.2)

hidden

Notes

「新潟県の民俗芸能」(平成九年三月三十一日、新潟県教

育委員会編集、発行)から引用

赤倉神楽

・・口上があった後、まず庭舞が披露される。これは、舞台

清めの舞と呼ばれる獅子神楽で、獅子は獅子頭に取り付けら

れたコーカケ(唐草模様の風呂敷様の木綿布)を被った獅子

遣とそのコーカケの後ろ端を両手で持つ尻持ちの二人で演じ

られる。その後、幣舞で、獅子遣は右手に幣束を持ち、尻持

ちは縄のように捩じったコーカケを軽く持って後ろに従う。

蛇起こしは、初め、獅子が頭を床に接して静止して、三人

の尻持ちがコーカケを幕のように広げて立てる。やがて、獅

子が昼寝から覚めて耳を動かし、足をばたつかせてコーカケ

を揺すり、蚤を取る仕草を演じる。この後、広大寺・伊勢音

頭・剣の舞・花笠音頭などの余興芸的な端踊が演じられる。

岩戸舞は獅子頭を被り、コーカケを付けた獅子が足を広げ

両手を上げ下げして天照大御神の岩戸開きの場面を演じる。

面神楽は猿田彦命と名乗る天狗面を被った天狗が番傘・太刀・

扇などを持って登場し、きりん獅子と戦う。ほかに赤前垂・

おかめ面・傘を被ったおかめと、男根を持った六兵衛の演じ

るおかめ狂言、黒の紋付姿の太夫と、頬被りをし、尻絡げ姿

の才藏が演じる万歳などの滑稽な仕草の舞があり、最後は

はねおけさで終りとなる。・・

赤倉神楽がいつどこから伝えられたかは、不明である。

越後には、昔から四津谷系と伊勢神楽の正統があり、このう

ち四津谷系の神楽が赤倉に伝わってきたといわれてきたが、

他に刈谷郡や三島郡寺泊から伝わってきたという言い伝えも

ある。文献的には明和七年(一七七〇)まで遡ることができ

るという。・・

(文は高橋実氏)

「伝承芸能 赤倉神楽」(平成八年八月十日

著者 住吉順二氏)から引用

神楽の構成と特色

・・役の構成は「舞い方」と「囃子方」からなり、舞い方は

主に現役の青年団のメンバーが担当。囃子方は「太鼓たたき」

「笛ふき」「三味線弾き」の三人で構成され、古老の人がこ

れにあたる。・・

赤倉神楽の特徴は囃子方に鉦が入ってなく、三味線が加え

られていることにあるという。神楽の囃子に三味線が加えら

れているものは他に例が少ないという。・・