須坂市 日滝 建御名方神社

Date

- 2004年(平成16年)10月2日(土) 秋季例大祭 (夜宮) ☂

- 20:00 宮入

- 20:35 大谷町 獅子舞

- 21:00 本郷町 獅子舞

- 21:20 本郷町 獅子舞いおわり

- --:-- ※演芸つづく

- 2012年(平成22年)10月6日(土) 秋季例大祭 (夜宮) ☂

- --:-- ※演芸の途中から

- 20:30 大谷町 地狂言「神主おかめ」

- 20:50 本郷町 面神楽「太神楽」

- 21:15 本郷町 地狂言「おかめ神主」

- 21:35 大谷町 地狂言「餅つき」

- 21:55 高橋町 八木節

- 22:05 八木節おわり

- 2024年(令和6年)10月5日(土) 秋季例大祭 (夜宮) ☀

- 19:00 宮入

- 19:40 大谷町 獅子舞

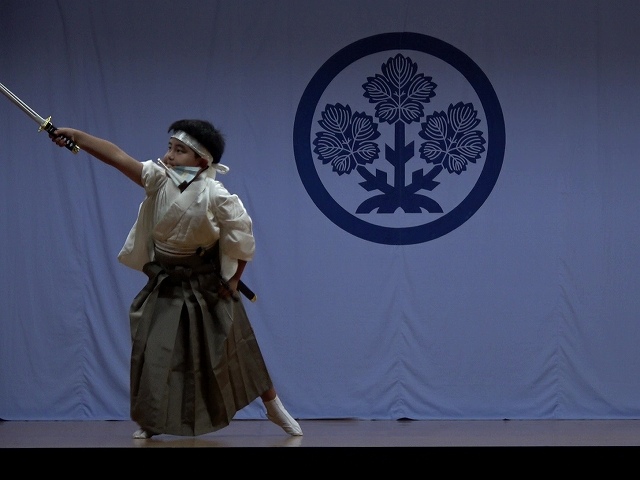

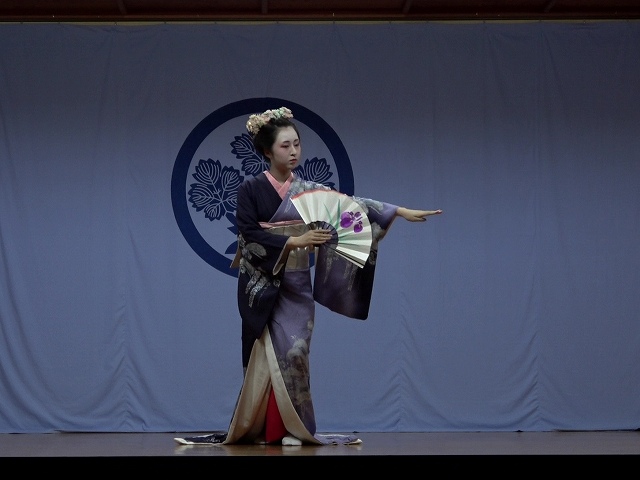

- 20:15 高橋町 舞踊「桜禿」「霧の川中島」

- 20:25 本郷町 獅子舞

- 20:40 高橋町 舞踊「梅は咲いたか」

- 20:45 高橋町 舞踊「からかさ」

- 20:50 大谷町 地狂言「神主おかめ」

- 21:10 高橋町 舞踊「潮来出島」

- 20:25 本郷町 面神楽「太神楽」

- 21:40 大谷町 地狂言「餅つき」

- 22:05 高橋町 八木節

- 22:15 八木節おわり

Clip

大谷町 灯籠・神楽 2004

2024

本郷町 灯籠・神楽 2004

2024

高橋町 灯籠・御輿 2024

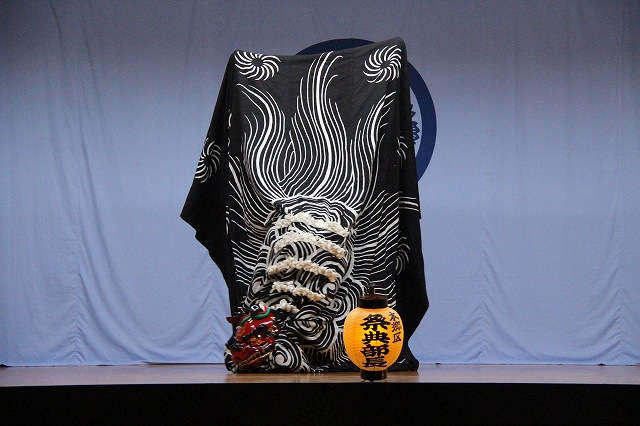

大谷町 獅子舞い 2004

2024

本郷町 獅子舞い 2004

2024

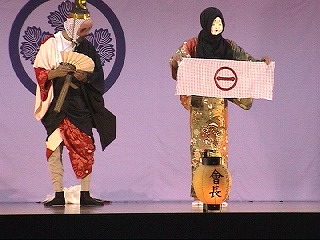

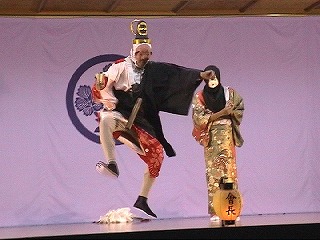

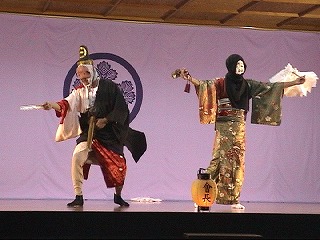

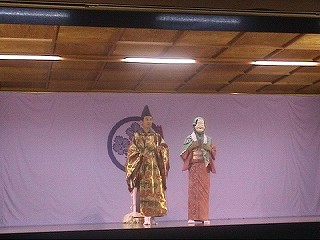

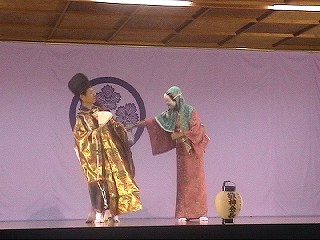

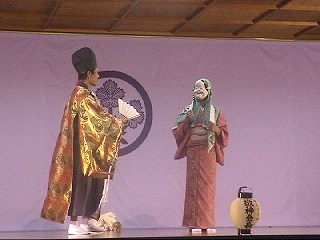

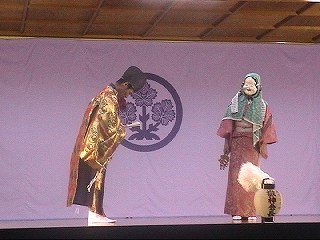

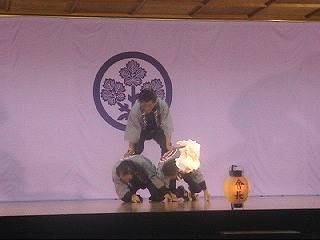

大谷町 地狂言「神主おかめ」 2012

2024

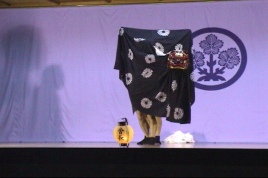

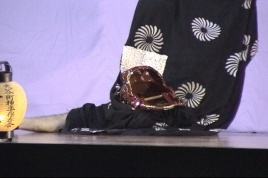

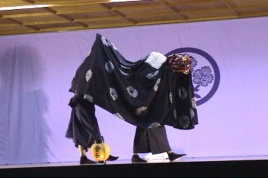

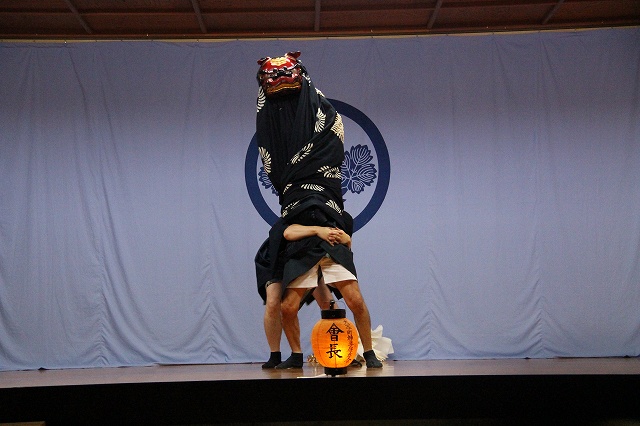

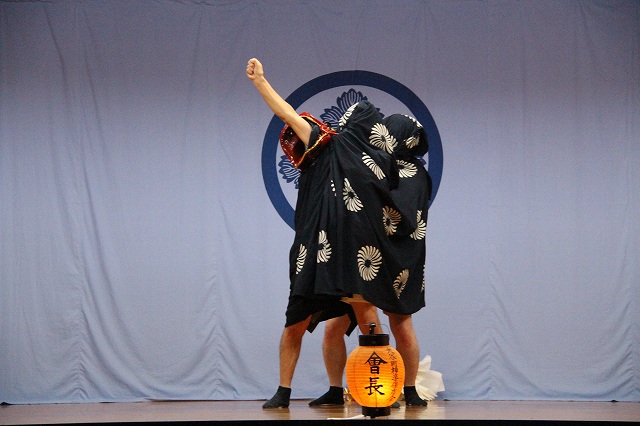

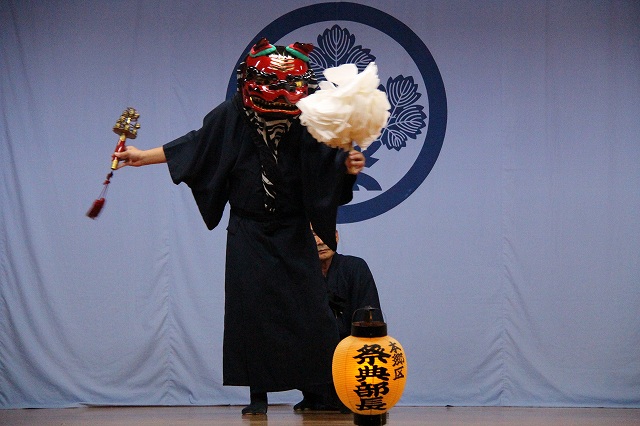

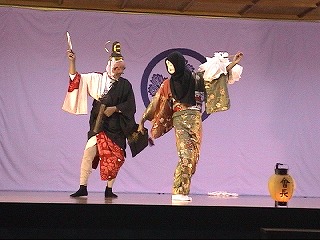

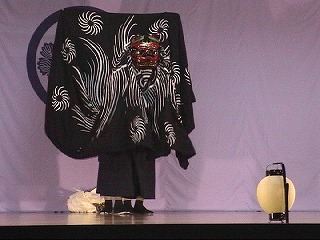

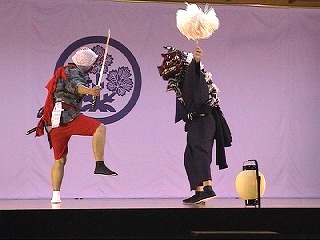

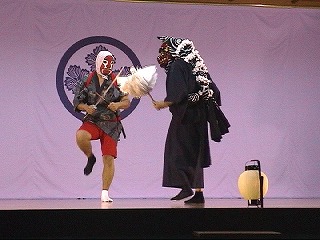

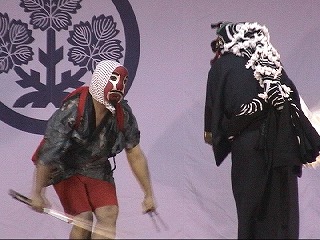

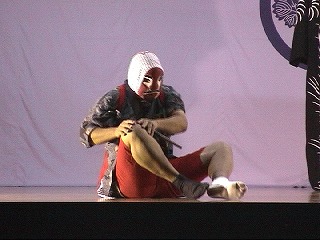

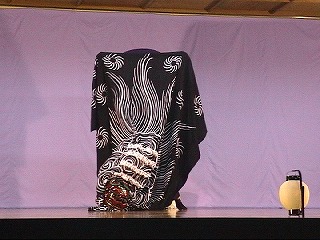

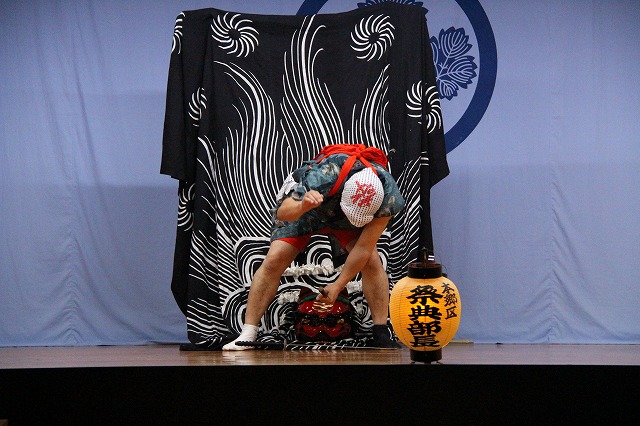

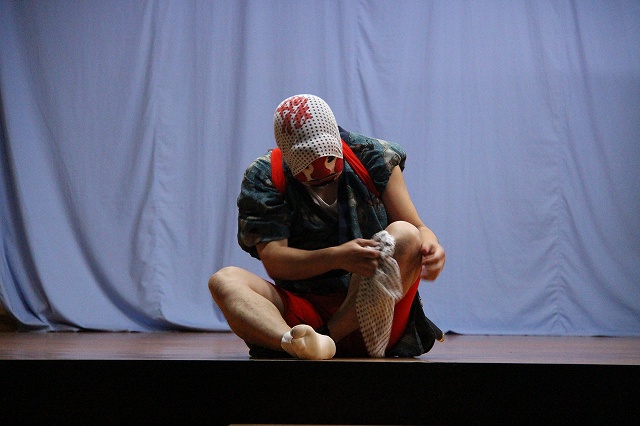

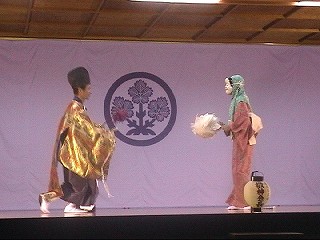

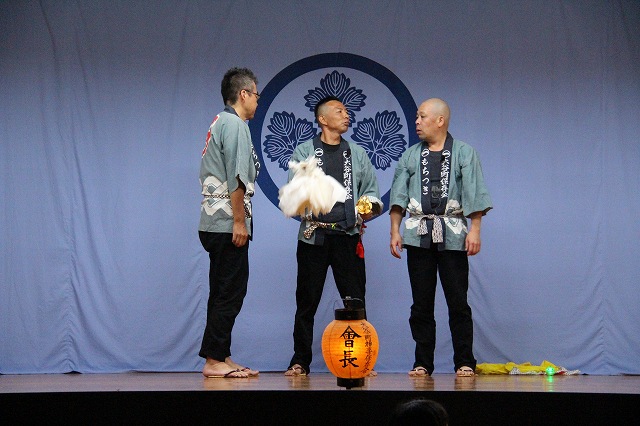

本郷町 面神楽「大神楽」 2012

2024

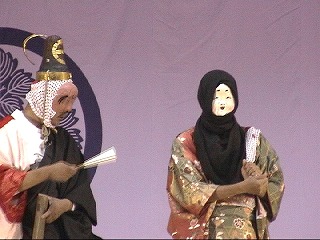

本郷町 地狂言「おかめ神主」 2012

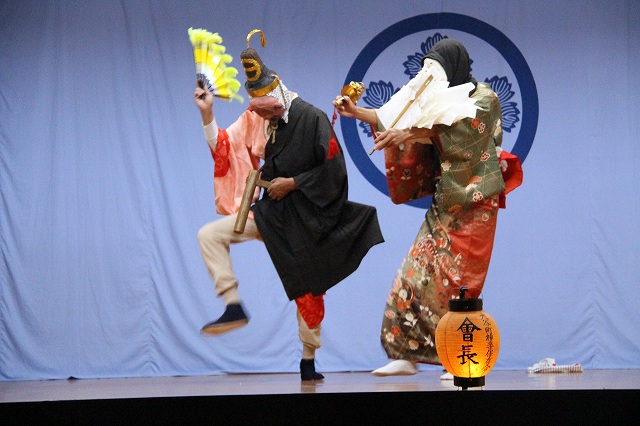

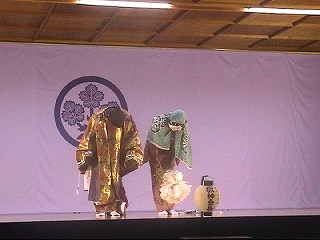

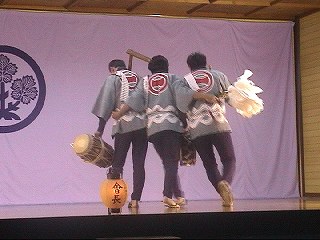

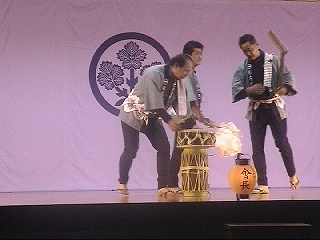

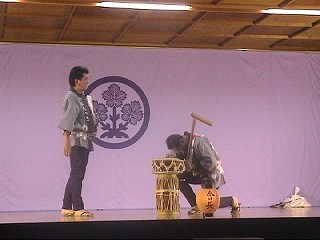

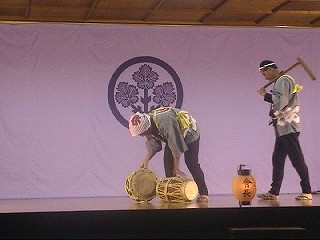

大谷町 地狂言「餅つき」 2012

2024

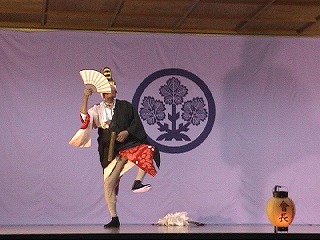

高橋町 舞踊 2024

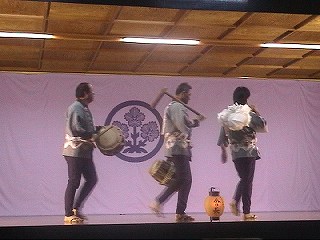

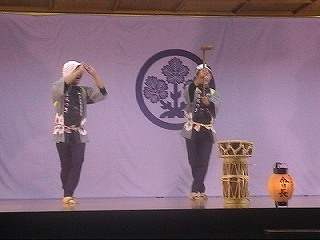

高橋町 「八木節」 2012

2024

Location

建御名方神社 須坂市大字日滝字宮原901 (2011.10.2)

hidden

Notes

「長野県の民俗芸能」(平成七年三月三一日、長野県教

育委員会編集、発行)から引用

本郷の獅子舞

囃子は笛一名、太鼓(大太鼓・小太鼓)一名・鐘一名、舞

手は主役一名、後持一名で行う。太鼓手の『起きたり』の掛

声で始まる。一くさりから三くさりまで舞う。次いでホロを

巻き、後持が持つ。御幣と鈴で舞い更にホロを戻して満足そ

うに終わる。

本郷の大神楽

通常の獅子舞と同じく、一から三くさりまで舞う。火男の

面をつけた演者が獅子を屈服させるために、様々の妙技をこ

らす。獅子は火男が得意になって油断をする隙をみて、ホロ

全体によって呑み込み、「悪魔を払って目出度いなー」で終

わる。

本郷のおかめさん

この芸は神主とおかめの道化漫才というべきものである。

素朴な性問題を風刺したような喜劇もあり、その掛合の言葉

は他の地区のものと非常に似通ったものである。戦中から戦

後しばらく中止されていたが、現在復活す。

大谷町の獅子舞

獅子舞は「場踏み」から始まる。次いでしっちょい(ホロ

を背負うこと)となり、小飛び、大飛び、足搔、太鼓取の順

に所作を演じ、次に道化芸となり最後に悪魔払いをして終り

となる。

「須坂市誌 第二巻 地誌・民俗編」(平成二十六年三月

三十一日、須坂市発行)から引用

掛け合い漫才『餅つき』(須坂市日滝大谷町)

主役は餅つき役で向こう鉢巻をし、長太鼓を台とし、平太

鼓を臼にしてその上に乗せ、これを中心にして主役・相手役・

ツレ役の三人で廻りながら、掛け合い万歳をして餅をつく動

作をする。つき終わったとする時点で、実際についてある本

物の餅を観客に投げて祝う。この餅つき演芸は、文明年間(

一四六九~八七)に千曲市の雨宮から習い伝えられたという。

「平成十六年 例大祭 アナウンス」(平成十六年十月二日)

から引用

大谷町の獅子は、百五十年近い伝統ある郷土芸能であります。

前半のほろ舞い、御幣舞いと静かに舞いますが、後半は道化

舞いとなりまして一段と動きが激しくなります。耳を動かし

たり、ノミをとったり、背伸びをしたり、マツタケ獅子から

影人形といろいろ出てまいりますので、皆さんそのへんをよ

く見ていただいて楽しんでいただきたいと思います。

「平成二十二年 例大祭 アナウンス」(平成二十二年十月

六日)から引用

大谷町の神主おかめ。この芸は、神主とおかめの掛け合い万

歳とも、道化万歳ともいわれ、楽しいやりとりが行われます。

内容はというと申し上げにくいのですがちょっと卑猥な言葉

の掛け合いが展開されていきます。

本郷町の太神楽。これは別名、面神楽ともいわれて獅子の他

に火男(ヒョットコ)のお面をつけた男が出てきます。火男

は獅子と向き合いになって獅子の踊る真似をして獅子を焦ら

し(?)ます。こうして獅子と火男の掛け合いが演じられる

わけですが、なんと最後は火男も獅子に吞み込まれてしまう

んだそうですよ。

本郷町「おかめ神主」をおおくりいたします。さきほど大谷

町の皆さんで演じられたのは「神主おかめ」でしたよね。今

度は「おかめ神主」どこが違うんでしょうか。神楽はどこも

皆同じかと思っていたら町や村によって少しずつ違うんだそ

うですよ。これから皆さんの目でしっかり見比べていただき

たいと思います。

高橋町の八木節。戦後まもなく七、八人で始められた八木節

の踊り。最初は男ばかりでしたが、いつしか女性も参加する

ようになり祭を盛り上げてきました。あれから六十年余り、

歴史ある舞台です。高橋町の八木節、力強く華やかに目出度

く舞い納めます。